Rasche Gedanken

Wie viele Empfindungen lassen sich nach traumatischen Erlebnissen durch Sprache bezeichnen und differenziert ausdrücken? Wenn man nur noch vegetativ existiert? Wenn es sich um traumatische Erlebnisse und ihre Leiden bewirkenden Folgen handelt, scheint es nicht so viel zu sein. Ein extrem traumatisierter Mensch ringt um Worte und findet nicht zur Präzision dessen, was er fühlt und was in ihm vorgeht. Hat es da das Sandspiel oder szenische Spiel nicht viel leichter?

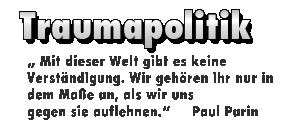

Ein extrem traumatisches Ereignis und seine psychischen Spätfolgen können nur aus dem Arsenal der vorgefundenen Sprache charakterisiert werden. Die vorgefundene Sprache erzwingt, Beziehungen zwischen Kausalität und begrifflichen Definitionen von Wortbedeutungen zu übernehmen. Wenn ich ein erstmalig auftretendes traumatisches Erlebnis beschreiben will, muss ich auf die sprachlichen Bedeutungen zurückgreifen, die mir andere Menschen gebieterisch und bestimmend zur Verfügung gestellt haben. Im Moment des traumatischen Schocks ist meine Sprache nur Gestammel. Mit größerem Abstand zum Ereignis ist meine Beschreibung meines Leidens an quälenden Symptomen auf die sprachlichen Begriffe angewiesen, die meine Umwelt durch Definition, Gebrauch, Konvention und Erwerb mir bietet. Für etliche Emotionen gibt es nur ein Wort und keine differenzierende Zwischentöne. (Daher werden gern Steigerungen hinzugefügt: voll, krass, super, mega). Das Gleiche gilt für alle überwältigenden Wirkungen aus der Umwelt, die mit Gegensatzpaaren nicht genau zu erfassen sind (mächtig- ohnmächtig, autonom- abhängig, usw.). Das heißt, dass durch das erworbene Sprachgitter sehr viele Impressionen und Gefühle ins Unsagbare fallen. Wo aber bleibt das Unsagbare? Nimmt es die Gestalt des Unbewussten an? Wird das Unsagbare zum Motiv für Auflehnung und Verzweiflung, weil ein diffuser Mangel an Präzision uns zum Schweigen bringt oder eine erneut aufsteigende Furcht die Zunge lähmt?